第一章 总 则

第一条 课程目标是课程内容设计、过程实施和课程评价的重要依据,课程目标达成直接支撑毕业要求指标点的达成。课程目标达成度评价是对学生学习效果的评价,旨在多层面了解与反馈课程建设与实施情况,证明课程对毕业要求指标点的支撑是否达成。课程目标达成度评价是基于产出导向的教育教学质量评价机制的关键环节,为引导各专业和课程负责人提升课程评价的科学性和有效性,切实做好课程目标达成度评价,特制定本办法。

第二条 各专业应根据本办法及课程教学大纲,制定具有专业特色的课程目标达成度评价实施细则,并确保实施的可操作性。

第三条 本办法适用于地理与环境学院师范类本专科专业人才培养方案中列出的课程。

第二章 组织分工

第四条 课程目标达成度评价实行学院、系管理和课程负责人责任制。

第五条 学院负责制订相关专业的课程目标达成度评价实施细则,各系安排专业负责人(或教研室主任)组织实施,定期对课程目标达成度进行评价,并形成评价报告,评价报告须与考核所依据的材料一起放置、归档。课程负责人是课程目标达成度评价的主要责任人。

第三章 评价机制

第六条 评价依据。课程目标达成度评价应以课程目标支撑毕业要求指标点、教学内容实现课程目标两个关联矩阵为基础。两个关联矩阵的合理性是课程目标达成度评价有效性的保证,因此在评价前应确认考核方式、考核内容、评价标准与课程目标的关联性和合理性,确保考核结果可以作为课程目标达成度评价的依据。

第七条 评价主体与责任人。课程目标达成度评价主体涵盖学生、任课教师、学院教学督导、学院管理者等利益相关方。课程目标达成度评价由课程负责人组织该门课程任课教师具体实施。所有承担专业教学任务的教师都应落实评价。

第八条 评价方法。课程目标达成度评价可采用定量评价与定性评价、过程性评价和终结性评价相结合的方法。任课教师从所教授的班级中抽样1-2个教学班开展达成度评价,或抽取具有统计意义的样本数进行评价,样本中好、中、差的比例应合理。课程负责人应根据课程的考核方式,对课程目标达成度进行分类评价:

1.课堂教学类课程应以考核成绩的定量分析为主。

2.实验、实训等实践类课程应以技能考核和理论考核(实验报告/分析报告/研究报告)成绩的定量分析为主。

3.其他非考试类课程应以过程性考核和终结性考核的评价分析为主。

4.毕业论文应通过阶段性考核,如毕业论文要通过开题报告、中期检查、毕业答辩来实现,以过程性考核、指导教师评分、其他教师评分、答辩成绩的定量分析为主。

5.教育实习以实习学校指导教师评价、我校专业指导教师评价、自我评价、小组评价、实习验收、实习报告等综合分析为主。

第九条 评价数据来源。在课程教学过程中,学院教学管理人员与任课教师要及时、客观、详细记录学生的学习成果,学习成果主要有。

1.教师评学结果:过程性考核(课堂表现、平时作业、课堂测验、实验、期中考核等)与终结性考核(标准化测试、课程论文、实习验收、研习报告等)数据。

2.学生自评结果:包括问卷调查、访谈、座谈等数据。

3.利益相关方评价结果:如实习基地教师的评价、行业专家的评价等。

第十条 评价周期。课程目标达成度评价每学期进行一次。原则上在学期末课程考核结束后开始,在下一学期开学前完成。

第十一条 文档记录。课程目标达成度评价记录要完整、可追踪。评价过程形成“**课程目标达成度评价结果报告”(附件1)等文档,由学部(院)存档,至少保存六年。

第十二条 结果运用。课程目标达成度评价结果作为毕业要求达成度评价的主要依据,是学院开展课程评估与各类优质课程评选的重要参考。各专业应反思课程目标达成度评价方式的科学性和有效性,并在实践中对课程目标达成度评价方式、课程设置及各教学环节进行持续改进。课程目标达成度评价结果要及时反馈给相应教师,帮助其有针对性地改进相应教学环节,如调整教学内容、优化教学方法和调整评价策略等。教师须对课程目标达成情况进行分析、总结、持续改进,改进之处要在课程教学大纲和教案中明确标注。学院对课程的持续改进进行追踪和考核。

第四章 课程目标达成度计算方法

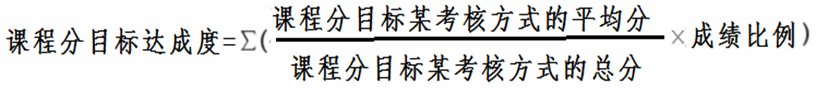

第十三条 考核成绩达成度计算。按照课程教学大纲,针对课程分目标对应的考核环节,分别求取对应评价方式结果的平均分,再根据以下公式计算课程分目标的达成度:

课程总目标达成度一般依据3-5个课程分目标达成度计算得出,每个课程分目标达成度与权重之积相加为课程总目标达成度。

课程总目标达成度=∑(课程分目标达成度×权重)

第十四条 综合分析达成度计算。指综合采用考核成绩数据、问卷调查数据、评教数据等进行达成度计算。

第五章 附 则

第十五条 本办法自颁布之日起执行。

第十六条 本办法由地理与环境学院负责解释。

地理与环境学院

2025年1月

附件1

地理与环境学院

XXXXX学期《XXXXXXXXX》课程目标达成度评价

一、课程目标

课程目标1:

课程目标2:

课程目标3:

二、课程目标达成度评价

学院 |

| 任课教师 |

| 学生人数 |

|

专业 班级 |

| 抽样方法 | □整专业学生取样 □整班学生取样 |

试题质量分析 | (试题来源、覆盖面、题型比例、题量、难易度;试题赋分的均衡性和科学性)

| 学生成绩分布柱状图 |

|

卷面成绩分析 | 考核方式 | □考试 □考查 □其他 |

最高分 |

| 最低分 |

| 平均分 |

|

等级 | 优秀 (90-100) | 良好 (80-89) | 中等 (70-79) | 及格 (60-69) | 不及格 (0-59) |

人数 |

|

|

|

|

|

所占比例(%) |

|

|

|

|

|

课程目标达成度直接评价 |

毕业 要求 | 毕业要求指标点 | 课程 目标 | 评价 依据 | 考核方式 | 均分 | 满分 | 权重 | 课程分目标达成值 |

毕业要求1 | 1.1 |

| 课程目标1 |

|

|

|

|

|

|

毕业要求2 | 2.2 |

| 课程目标2 |

|

|

|

|

|

|

毕业要求3 | 3.1 |

|

|

|

|

|

|

.. | ... |

| .. |

|

|

|

|

|

|

课程达成度计算 | 1、计算方法:  ,式中D为课程达成度,Wi为第i项课程目标的权重,Pi为第i项课程目标达成度。 ,式中D为课程达成度,Wi为第i项课程目标的权重,Pi为第i项课程目标达成度。

2、计算结果:

|

注:课程目标对毕业要求的支撑度是H、M、L(H表示高、M表示中、L表示低)。 |

课程目标达成间接评价 |

达成等级 课程目标 | 1 非常符合 | 0.8 比较符合 | 0.6 一般 | 0.4 不太符合 | 0.2 不符合 | 达成度 |

课程目标1 |

|

|

|

|

|

|

课程目标2 |

|

|

|

|

|

|

课程目标3 |

|

|

|

|

|

|

…… |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

注:课程目标达成间接评价(学生评价值)采用调查问卷进行赋值。调查问卷中每题有非常符合、比较符合、一般、不太符合、不符合五个选项,分别赋分1、0.8、0.6、0.4、0.2。根据学生的答题结果,采用加权平均计算课程目标的达成度,达成度=∑达成等级*百分率。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

三、课程目标达成情况分析

(一)本次课程目标的达成情况综合分析

(二)针对上一轮问题的改进

(三)本次课程目标达成情况中存在的问题

任课教师签字: 课程负责人签字: 年 月 日 |

四、学院审核情况